艺术与设计学院广播电视编导系于10月14日至16日,组织开展《“红色”文化短视频创作》课程实践活动,此次活动地点设于福州市长乐区南阳村。作为承载丰富红色记忆与深厚历史背景的革命基点村,南阳村为师生探寻红色文化、感受革命精神提供了理想场景,其留存的历史遗迹与革命事迹,更为课程实践中的影像创作提供了丰富灵感与鲜活素材。

艺术与设计学院广播电视编导系于10月14日至16日,组织开展《“红色”文化短视频创作》课程实践活动,此次活动地点设于福州市长乐区南阳村。作为承载丰富红色记忆与深厚历史背景的革命基点村,南阳村为师生探寻红色文化、感受革命精神提供了理想场景,其留存的历史遗迹与革命事迹,更为课程实践中的影像创作提供了丰富灵感与鲜活素材。

活动期间,在专业讲解员的引导下,师生先后前往中共福建省委旧址、英雄陈亨源故居、省委电台复原遗址及南阳村革命史迹展等场所开展探访活动。探访过程中,师生深入了解南阳村抗日历史与革命事迹,重温烈士家书,深刻体悟革命先烈的坚定信仰与崇高精神。这些真实的历史场景与感人的革命故事,不仅有效激发了师生的爱国情怀,更为后续短视频创作积累了扎实素材。

为确保影像创作的历史真实性与专业性,参与实践的学生提前做好充分准备。在背景调查阶段,学生深入查阅南阳村革命历史文献,详细梳理该地区革命时期生活细节等关键信息,为创作工作奠定坚实基础。

在服装、化妆与道具准备方面,学生严格依据历史资料进行还原:服装选用符合革命时期特征的粗布面料,部分服装还参照历史照片做了袖口磨损等做旧处理;化妆环节中,除梳理贴合年代的发型外,针对饰演战士角色的场景,专门打造受伤妆效——通过特效颜料调配出深浅渐变的暗红色模拟伤口结痂状态,力求还原历史真实;道具准备上,学生复刻1941年的旧报纸、手写的作战联络纸条等物品,每件道具均对照历史资料反复调整,确保与历史背景高度契合。

进入拍摄阶段,学生以小组为单位,依据前期梳理的历史脉络与创作方案有序开展影像创作。各小组充分运用专业技法,例如以蒙太奇思维设计镜头语言,通过近景拍摄人物神情、中景呈现场景互动、远景交代环境氛围的方式,构建完整的叙事逻辑。拍摄过程中,各小组分工明确,涵盖导演、摄像、场记、演员等角色,在实践中不断强化团队协作能力;针对拍摄中出现的光线变化、场景适配等问题,小组及时沟通调整,切实保障创作质量。

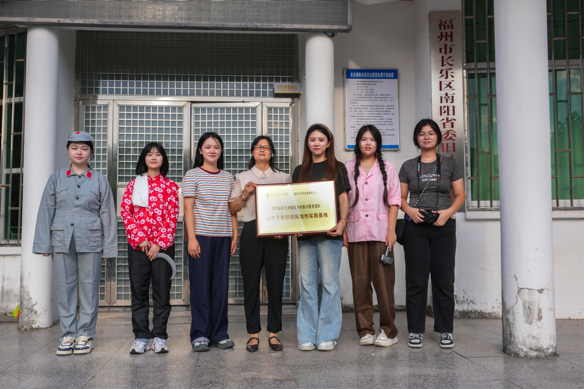

值得关注的是,艺术与设计学院与福州市长乐区南阳省委旧址达成5年的校地合作,共同成立了数字媒体艺术赋能乡村振兴服务团队,并设立红色文化短视频创作实践基地。这一合作不仅为我院广播电视编导专业提供了长期、稳定的红色实践阵地,更将专业教学与地方红色文化传承、乡村振兴发展深度绑定,让专业力量成为传承红色基因、赋能地方发展的重要支撑。

此次实践活动不仅是课程教学的重要延伸,更是革命传统红色文化与广播电视编导专业技能深度融合的具体实践。通过实地探访、精细准备与专业拍摄的有机结合,学生将专业知识切实应用于红色文化传播领域,既提升了镜头运用、叙事构建、团队协作等专业实践能力,也进一步深化了对革命精神的理解与认同,为培养兼具专业素养与爱国情怀的新时代传媒人才提供了有力支撑。