一、学院发展历史沿革

金融学院成立于2023年,其前身可以追溯到2004年建校初的金融教研室,期间经历商贸系、商学系、经济学院、金融系、财金学院等多次学科机构调整,形成现有架构。学院开设金融学、金融工程、投资学、经济统计学和数字经济5个全日制本科专业,共有全日制在校本科生1807人。

二、学院院训及释义

1.院训:“守正创新、知行合一”

2.释义:“守正”,出自《汉书·刘向传》“君子独处守正,不桡众枉”;“创新”,意为旧的事物得到新的发展,是一种责任担当,也是一种能力和要求。学院注重在金融合规的基础上实现金融的改革创新。

“知行合一”出自明代王守仁《传习录》,强调知和行的内在统一、相互贯通和促进,共同发挥作用。学院注重理论与实践相结合,通过开展系列的实践环节、项目和活动,实现知行合一。

三、学院成立时间、院徽设计理念及内涵

1.学院成立时间:2023年6月13日。

2.院徽设计理念及内涵:刀币与铜钱结合:刀币是中国古代的一种货币形式,象征着历史的传承和文化的积淀。铜钱则是中国古代最常见的流通货币,代表着财富和经济的繁荣。将两者结合形成一个完整的图案,既体现了金融的历史渊源,又展现了现代金融的发展和创新。金融学院在传承经典的同时,也在不断追求创新和发展。对称的设计不仅美观大方,还象征着平衡和稳定,这在金融领域中尤为重要。对称的设计也暗示着公平交易和诚信经营的原则。

内涵解读

传承与创新:刀币与铜钱的结合象征着金融行业的悠久历史和深厚底蕴,同时也预示着未来的无限可能。这种设计理念鼓励学生在尊重传统的基础上,勇于创新,推动金融行业的不断发展。

稳定与繁荣:对称的设计和金色的运用传达了一种稳定和繁荣的氛围,这正是金融学院所追求的目标。它提醒人们,只有在稳定的基础上才能实现真正的繁荣。

全球化视野:虽然设计中融入了中国传统的元素,但整体风格却具有普遍的吸引力,能够被不同文化背景的人所接受和理解。这体现了金融学院的全球化视野和国际化的办学理念。

专业性与权威性:通过精心设计的图案和色彩搭配,院徽展现出一种专业和权威的形象。这种形象有助于提升学院的知名度和美誉度,吸引更多的优秀学生和师资力量。

经过优化的设计理念更加突出了金融学院的时代意义和专业特性。它不仅保留了传统文化的精髓,还融入了现代设计的元素,使得整个标志更具吸引力和辨识度。这种设计理念有助于塑造学院的独特品牌形象,提升其在金融教育领域的地位和影响力。

四、学院基本办学条件

1.各类教学实验室:4间,使用面积810平方米,实1401数智金融实验室、实1402资产投资与证劵交易实验室、实1403经济统计实验室、实1404烜鼎大数据金融实验室。

2.校外实践教学基地:23个。

3.现有学生数:现有全日制本科在校生1807人。

五、学院学科、专业建设

1.现有专业数:5个专业。

金融学专业开设于2016年,2022年获批福建省一流本科专业建设点。旨在培养具备国际视野、精通智慧金融前沿并富有创新精神的人才。该专业现有专任教师33人,其中博士15人,高级职称人数15人。

金融工程专业开设于2013年,旨在培养具备大数据分析、风险管理及量化投资等能力的实践应用能力的专业人才。该专业现有专任教师9人,其中博士3人,高级职称人数4人。

投资学专业开设于2014年,旨在培养人工智能、量化分析、大数据投资策略技能,满足行业发展需求的专业人才。该专业现有专任教师14人,其中博士6人,高级职称人数6人。

经济统计学专业开设于2014年,致力于培养熟练驾驭大数据分析法,解析经济现象背后的数据逻辑与规律的高素质人才。该专业现有专任教师13人,其中博士6人,高级职称人数7人。

数字经济专业开设于2023年,致力于培养掌握现代信息技术、大数据分析、人工智能应用等能力的复合型人才。该专业现有专任教师13人,其中博士6人,高级职称人数7人。

2.专硕学位授予培育点:金融。

3.省一流应用型高校建设主干学科:金融学科。

4.省级一流本科专业建设点:金融学。

六、学院师资队伍

现有教职工95人,男教职工35人,女教职工60人,外籍教师2人,台湾教师7人。专任教师82人,高级职称教师39人,占比47.56%;博士学位教师36人,占比43.90%;具有研究生学位的专任教师占专任教师的比例为100%;双师双能型教师共55人,占专任教师的比例为67.07%。现有福建省各级各类高层次人才24人,各类教学、科研团队8个。

七、学院省级一流本科课程

省级及以上一流本科课程:共计5门。其中,省级社会实践类一流本科课程1门(返乡入乡创业实践),省级线上一流本科课程1门(金融工程学入门),省级线上线下混合式一流课程1门(统计学),省级虚拟仿真实验教学一流课程1门(商业银行综合业务仿真实验),省创新创业教育改革项目(精品资源共享课)1门(公司金融)。

八、学院科研平台及成果

学院主动融入国家战略和地方经济社会发展,不断强化有组织科研。获批建设闽台产业转型与可持续发展研究中心,闽台知识产权金融研究中心等2个市级研究机构,同时还成立了金融创新发展研究院(北京),海峡两岸融合发展研究院,碳经济研究院、“银行与金融研究院”“金融与投资研究所”等校级科研平台以及海峡两岸融合发展数字金融研究创新团队校级科研团队。获批包括国家自然科学基金面上项目、教育部人文社会科学基金项目、省级人文社科项目在内的省级以上科研课题34项(其中国家自然科学基金项目2项,国家社科基金项目1项),主编出版学术著作5部(江晓珍:《新发展理念下我国民营经济高质量发展研究——以福建省为例》(经济科学出版社);江晓珍:《高管认知偏差对企业创新的影响研究——基于行为金融的视角》(中国金融出版社);包新卓:《概率论、随机过程与数理统计》(中国科学文化音像出版社);郭丽芳:《数字金融、绿色金融双轮驱动下的地区经济发展》(中国广播影视出版社有限公);陈钦萍:《茶农气候变化适应性行为及其经济效应研究》(经济科学出版社)),在SCI、SSCI、CSSCI、CSCD、EI等各类核心刊物发表论文140余篇。

九、学生基本情况

金融学院现有在校学生1807人,全日四年制本科1671人,其中,金融学专业643人,金融工程专业132人,投资学专业274人,经济统计学专业330人,数字经济专业292人;全日两年制专升本136人,其中,金融学专业93人,数字经济专业43人。

2022级学生390人,2023级学生401人,2024级515人,2025级501人。

十、学生工作内容

围绕立德树人根本任务,践行“三全育人”理念,立足学生“1+3”成长轨迹,打造三支用心育人队伍,树立四个匠心工作目标,以五个温心文化乐园和六个悉心下沉渠道为活动载体,辅以七彩润心深入学生社区,提升育人实效,进一步厚植学生家国情怀,塑造其内在金融素养和外在职业气质,推动学生成长成才。

(一)立足学生“1+3”成长轨迹

1.大一一年在滨海校区:按照“一核引领、双机联动、六载下沉、四队强化、双向营造、四点精进”的“126424”滨海校区延伸管理体系,夯实育人工作基础。即成立一个“双组长制”领导小组、形成“下沉联络”和“会议沟通”两条常态化的联动机制、搭建六大下沉互动载体、强化“双导师、年级团总支、班团干部、朋辈导师团”育人核心服务队伍、营造“周周有讲座”和“月月有主题”活动学习氛围、精进以“四有”为内涵的新生工作。

2.大二到大四三年在长乐校区:基于第一课堂专业学习的延申,以“金融经济文化节”为载体,形成“金品·金专·金学·金能·金行”五大核心活动,培育“沉浸式”专业文化,从“价值引领、专业筑基、学术淬炼、能力跃升和社会贡献”五个方面,锻炼学生的专业能力,提升综合素质,赋能其“四维特质”的培养。

(二)锻造三支育人队伍

聚焦“三全育人”核心要素,构建“三支队伍”协同育人网络。

1.辅导员队伍:学院高度重视辅导员队伍的专业化、职业化建设,为了全面提升辅导员的综合素质和工作能力,特别策划并实施了“导员有道”专题培训与“导员研习坊”经验分享两大项目,旨在打造一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的辅导员队伍;

2.班导师队伍:通过班导师和职业导师“双导师”的聘任,出台《金融学院班导师制度实施细则》、《金融学院“我最喜爱的班导师”评选办法(试行)》和《班导师工作手册》,开展“导师伴我成长”主题班会,召开“教·学”协同育人推进会,进一步强化教学协同育人,丰富三全育人。

3.学生干部队伍:通过举办“三自”能力提升暨学生骨干培训班、建立学生干部考核机制及在“纪念‘一二・九’爱国运动暨学生表彰大会”表彰优秀学生干部等方式,保障班级学生干部基础能力培养;同时,依相关规定搭建“先锋青年铸造工程”,提升团学干部业务能力与创新意识,建立项目申报制度,并在“五四”表彰大会激励团学干部,整体推动学生干部培养与发展,激发其榜样作用。

(三)确立四大工作目标

为了提升教育教学质量和学生的综合素质,确立了以下四个工作目标,并制定具体策略,确保各项工作的有效推进。

1.确立学风建设目标:拟定学风建设方案,构建“督学、乐学、领学、励学、评学”五位一体评学体系;

2.确立双创育人目标:结合专业育人特点和学生群体特征,打造“金潮创梦坊”创新创业活动育人品牌,开展双创训练营、专家讲座、校友讲堂、项目路演、院级双创比赛;

3.确立考研提升目标:打造“研途之路”工程,坚持“早宣传、早动员、早介入、早支持”,为考研学生提供一对一面试、调剂辅导,开设系统培训班,定期举办模拟考试和答疑会;

4.确立就业推进目标:建立“全局谋划、全员参与、全力推进、全程服务”四全工作机制,打造“银风启航”和“职引未来”工程,助力学生实现高质量就业。

(四)铸就五悦文化乐园

打造五悦乐园第二课堂是我院落实“五育并举”工作的重要载体,是团学工作品牌特色的重要体现。

1.“悦习”创智乐园以项目式学习培育科学素养,如金融知识竞赛,读书月游园会,红色金融故事会等;

2.“悦动”健体乐园以竞技体育塑造坚韧品格,如体育嘉年华,“三走”系列活动,爱国环校跑等;

3.“悦赛”逐梦乐园以竞赛驱动提升专业能力,如各类双创比赛院赛,各类学科竞赛院赛;

4.“悦行”修身乐园以社会实践强化责任担当,成立“微光·繁星”青年志愿服务中心,启动“微光·繁星”文明实践工程,与长乐区文明办、金融服务中心、银协等17个单位达成合作共建,服务地方,强化学生社会责任感;

5.“悦享”平安乐园以智慧安防守护学生成长,开展消防逃生演练、防震逃生演练、急救安全教育等。

(五)搭建六大下沉载体,践行悉心暖人心

通过“院长有约”“书记零距离”“我与主任面对面”“导师伴我成长”“导员与我同行”“朋辈领航课堂”等六大下沉互动活动,开展高层对话、思想引领、教学改进、个性化指导、问题解决与心理支持以及经验分享,实现管理前移,倾听学生声音。

(六)深耕七彩学生社区

打造融合红色金融与“福”文化元素的大德“一站式”学生社区。利用重大节庆与传统文化节点,开展社区“七彩工程”系列活动,从红色领航到紫色润心,浓厚全场景育人氛围,形成空间育人与文化育人有机统一,助力人才培养。

十一、学生活动重点项目

(一)特色专业活动:金融经济文化节

金融经济文化节是以立德树人为根本任务,紧密围绕“大思政”育人理念,通过构建“五金”特色文化,强化协同育人而打造的文化育人项目。项目基于学院专业特色与师生实际情况,以“金融+”思维重构育人场景,聚焦行业品德塑造(金融+伦理)、职业素养提升(金融+技能)、学术能力培养(金融+研究)、双创精神激发(金融+创新)、实习实践锻炼(金融+产业)等关键环节,形成“金品·金专·金学·金能·金行”五大核心活动,通过价值引领、专业筑基、学术淬炼与能力跃升,最终落脚于社会贡献,实现全员、全程、全方位育人,进一步厚植金融学子家国情怀,塑造其内在金融素养和外在职业气质,进而培养具有坚定理想信念、高尚道德情操、扎实专业知识和强烈社会责任感的新时代金融人才。

1.“金品”基于学生理想信念和职业道德培养:形成“金研新思”习近平经济思想大学生研习社、“金镜讲堂”大德案例课、“金诺思辨”职业伦理工作坊、“青金说义”学习力赋能计划等活动;

2.“金专”紧扣学生专业理论与实践的应用:形成“洞见金知”经济建模与分析大赛、“股往金来”股票模拟交易大赛、“经世致数”数字经济研究大赛、“金手指”点钞技能大赛、“金能启新”能源经济学术创新赛等“一专业一竞赛”五大赛事;

3.“金学”基于助力学生专业学术素养的训练:形成“师语金声”学术讲堂、“金苗护学”学术素养成长计划、“金苑人”学术交流计划等三个活动;

4.“金能”基于学生综合素质的锻炼:形成“金潮创梦坊”、“职面金锋”模拟面试赛、“金声玉振”金融辩论赛、“金剧人生”金融职业情景剧大赛、“职场金势力”企业深访营、“金体强能”阳光三走体育嘉年华等系列活动;

5.“金行”基于学生社会责任和服务意识的培养:开展“专业认知与实习”计划,增强专业服务能力;实施““微光・繁星”文明实践工程,组建金融普法宣讲团、红色金融服务团、文化传承实践团,开展志愿服务与文明实践系列活动。

2025年初启动第一届金融经济文化节,参与学生超80%。

(二)“微光・繁星”文明实践工程

学院“微光・繁星”文明实践工程于2023年6月启动,是学院依据专业特色打造的志愿服务与文明实践品牌。项目以“聚微光之力,汇繁星之海”为服务理念,创“政府引导、高校主导、行业协同、社会参与”四位一体志愿服务机制,聚焦“金融+公益”志愿服务,组建金融普法宣讲团、红色金融服务团、文化传承实践团,引导学生深入乡村、社区、学校、企业,将专业所学深度融入社会服务,在躬身实践中厚植家国情怀,提升社会责任感和服务奉献意识。项目已与中共长乐区委宣传部(文明办)、长乐区公安局、长乐区金融服务中心、长乐区银行业协会、长乐区博物馆、吴航街道、航城街道、文武砂街道、西关社区、东湖社区、东岭社区、白沙镇政府、长乐区妇幼保健院、长乐区敬老院、洞江小学等多家单位共建实践基地,开展志愿服务。“微光·繁星”文明实践工程组织活动167次,累计服务超10370小时,覆盖群众超8000人次,助力基层治理与社会文明建设。

(三)大德“一站式”学生社区“七彩工程”系列活动

大德“一站式“学生社区以“立德树人”为根本使命,以“七彩润心塑德行,非遗匠心传文化”为核心理念,打造集文化浸润、非遗传承、实践创新于一体的立体化育人空间。通过“七彩文化“的多元赋能与“非遗匠心“的活态传承,构建“以文化人、以艺通心、以创致远“的社区文化生态,培育兼具家国情怀、文化自信与创新能力的新时代青年。

大德“一站式”学生社区在过往已成功举办了20余场非遗系列DIY体验活动,如掐丝珐琅、烧箔画、植物拓染香囊等,这些活动深受学生喜爱,参与人次1000余人。通过活动,学生不仅亲身体验了非遗艺术的独特魅力,还增强了文化自信和民族自豪感。同时,活动也促进了非遗文化的校园传播,为校园文化的多样性增添了亮丽色彩,推动传统文化在学生心中“活”起来。

(四)“金”潮创梦坊创新创业活动品牌

学院紧扣学生创新实践能力的培养,结合专业育人和学生特点,打造“金”潮创梦坊创新创业活动品牌。通过一系列精心设计的双创讲座及实践活动,为学生搭建起一个快速了解创新创业知识,探索自我潜能、激发创新灵感的平台,为大学生活乃至未来的职业生涯奠定坚实的基础,进一步强化师生“以赛促学、以赛促教、以赛促创”理念,增强学生参赛意识。

“金”潮创梦(第一期)自2024年10约启动,现已开展六期课程、五项竞赛、三类支撑活动等吸引学生达500余人,通过聘任校内外优秀创新创业实践导师,建立校地企共建的“大学生社会实践基地、大学生创新创业实践基地”等,助力学生开展创业实践,涌现出以“小i梦工坊、易货供销、智教新境、悦享桑榆”为代表的多个创业实践项目。学员在以“三创赛、商业精英挑战赛、正大杯”等为代表的重点创新创业和学科竞赛中屡获佳绩。

十二、毕业生就业情况

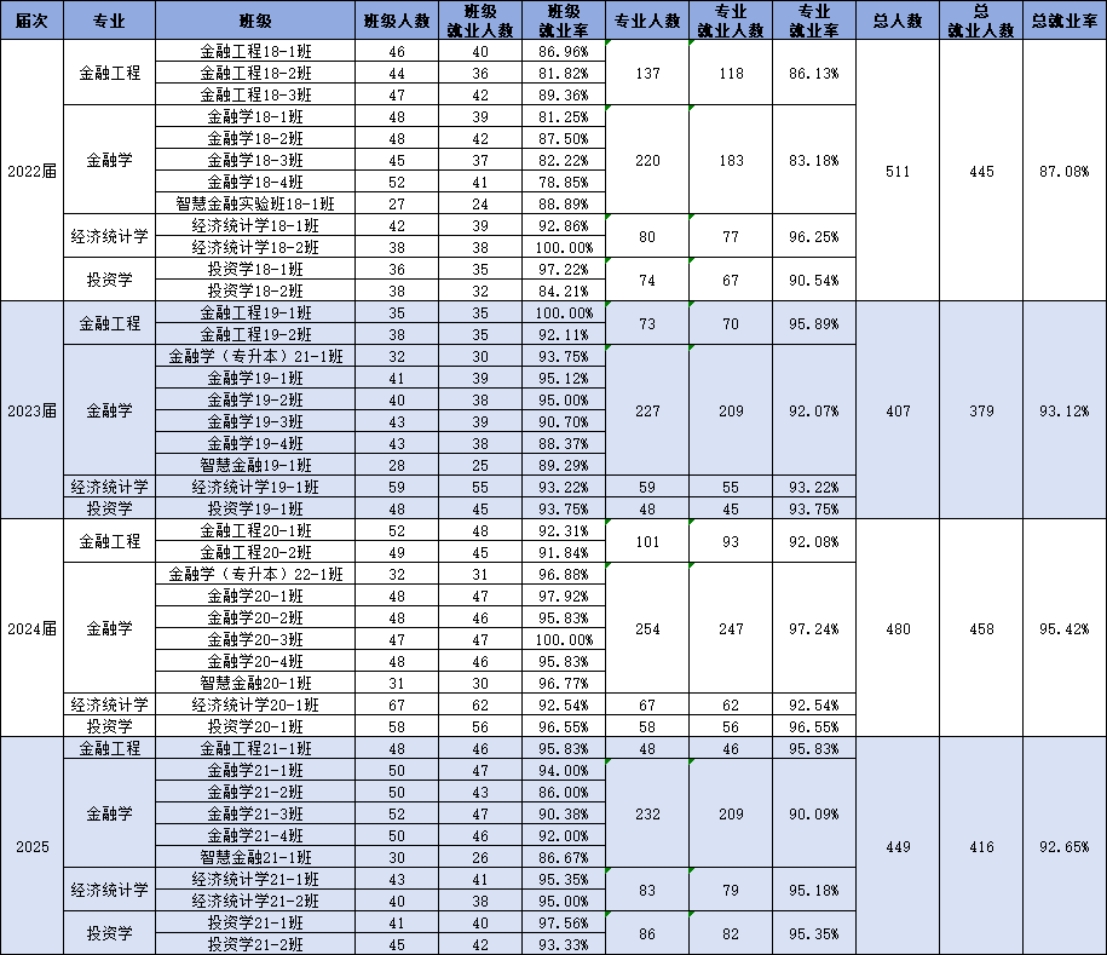

我院2022届毕业生总体就业率87.08%,其中,金融工程专业86.13%,金融学专业83.18%,经济统计学专业96.25%,投资学专业90.54%。

2023届毕业生总体就业率93.12%,其中,金融工程专业95.89%,金融学专业92.07%,经济统计学专业93.22%,投资学专业93.75%。

2024届毕业生总体就业率95.42%,其中,金融工程专业92.08%,金融学专业97.24%,经济统计学专业92.54%,投资学专业96.55%。

截至2025年9月18日,2025届毕业生总体就业率92.65%,其中,金融工程专业95.83%,金融学专业90.09%,经济统计学专业95.18%,投资学专业95.35%。